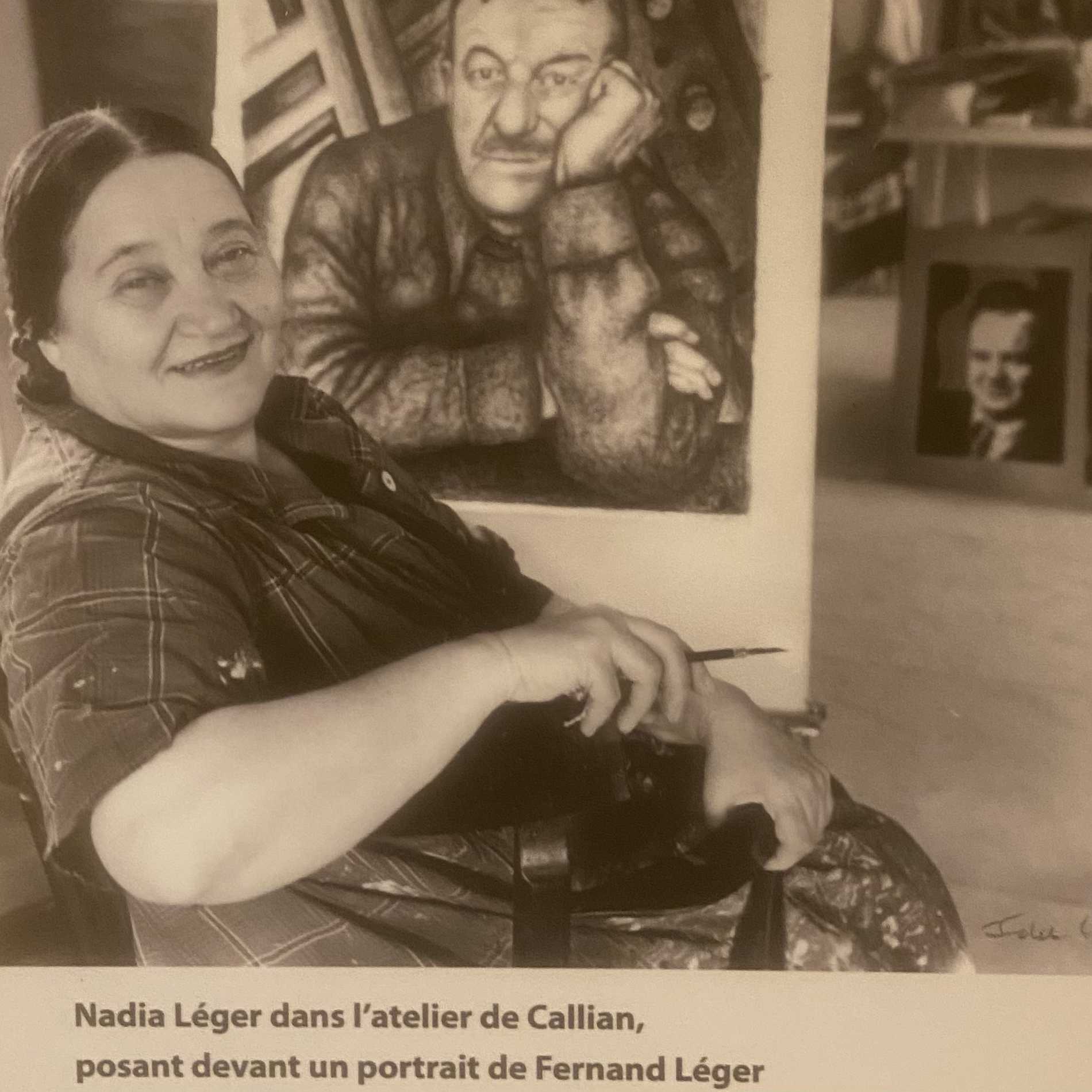

Nadia Khodossievitch arrive à Paris en 1924 avec son mari Stanislaw Grabowski pour s'inscrire à l'Académie Moderne dirigée par Fernand Léger dont elle devient très proche. Très vite, il la nomme professeur assistante, poste qu'elle occupera jusqu'à la mort du maitre.

Lorsqu'elle arrive à Paris son bagage picturale est plutôt classique. Elle a alors étudiée au Palais des Arts à Beliov, avec Wladyslaw Strzemninski et Kasimir Malevitch, entre 1919 et 1921. En 1921, elle poursuit son enseignement à l'école de Beaux-Arts de Varsovie. Durant sa jeunesse, son oeuvre se teinte de suprématie russe. Deux école (style) d'art coexiste dans l'Europe de la grande exposition universelle de 1925, d'une part le courant Art Déco de l'école de Paris, teintés de luxe et d'artistes héritiers dans lequel les débats de classe et de race sont déjà annonciateur de la seconde guerre mondiale, et il y a le constructivisme ou l'art moderne égalitarisme de Fernand Léger, proche du cubisme, avec des affinités communistes et proche pour le peuple.

Dans l'atelier de Léger, Nadia conforte le réalisme et l'activisme communiste, creuses profondément ses oeuvres, dans ses suites d'autoportrait Nadia s'interroge sur une question intersectionnelle d'artiste femme, de mère, et d'immigrée dans une Europe en guerre. Très jeune déjà Nadia a fuit la première guerre avec sa famille pour s'installer en Pologne, d'où elle est parti pour Paris. Elle endosse plusieurs carrière pour exister dans le monde de l'Art et sait se faire indispensable à son cercle d'artistes. Tour à tour couturière, moderniste, peintre prolétaire, résistante, portraitiste proto pop-art, mosaïste soviétique, créatrice de broches pour Pierre Cardin, peintre de l'Union des femmes françaises en 1945, elle s'adapte dans un jeux de rôle de son époque en jouant stratégiquement sur différents codes.

Elle expose principalement en exposition collective jusqu'en 1953 chez Ternheim-jeune où une exposition lui est personnellement consacrée. Elle présente alors 75 oeuvres dont 39 gouaches et dessins et 36 peintures. La plupart d'entre elles dans la veine du réalisme socialiste, répondent à l'idéologie socialiste de l'époque qui était de promouvoir la valeur du travail et un idéalisme sociale dans lequel la normalisation des individus intervenait par le fascisme. Malgré son style socialiste sur commande, elle n'adhère pas vraiment aux idées nazi de l'époque, on le voit dans la succession des autoportraits et dans ses oeuvres personnelles comme dans ce tableau de 1953 qui s'intitule "la maternité" dans lequel elle interpelle le spectateur pour demander la paix. Durant toute une époque ses autoportrait sont gris, puis vers les années 50, elles prends des couleurs devient joyeuses et épanouies. On la voit vivre, mourir et renaitre, nous racontez son histoire de femme qui a vu les guerres, le modernisme, le féminisme, l'espoir pour ces enfants, l'amour de ses enfants, le quotidien d'une femme au foyer, les grands hommes de son époque, et un regard sur la vie, le communisme et la guerre tout de même très différent de ses confrères hommes, teinté de sensibilité, d'une lecture de l'intérieur. C'est le regard d'une femme sur son époque que l'on découvre à l'exposition du musée de l'Annonciade à Saint Tropez.

Elle expose principalement en exposition collective jusqu'en 1953 chez Ternheim-jeune où une exposition lui est personnellement consacrée. Elle présente alors 75 oeuvres dont 39 gouaches et dessins et 36 peintures. La plupart d'entre elles dans la veine du réalisme socialiste, répondent à l'idéologie socialiste de l'époque qui était de promouvoir la valeur du travail et un idéalisme sociale dans lequel la normalisation des individus intervenait par le fascisme. Malgré son style socialiste sur commande, elle n'adhère pas vraiment aux idées nazi de l'époque, on le voit dans la succession des autoportraits et dans ses oeuvres personnelles comme dans ce tableau de 1953 qui s'intitule "la maternité" dans lequel elle interpelle le spectateur pour demander la paix. Durant toute une époque ses autoportrait sont gris, puis vers les années 50, elles prends des couleurs devient joyeuses et épanouies. On la voit vivre, mourir et renaitre, nous racontez son histoire de femme qui a vu les guerres, le modernisme, le féminisme, l'espoir pour ces enfants, l'amour de ses enfants, le quotidien d'une femme au foyer, les grands hommes de son époque, et un regard sur la vie, le communisme et la guerre tout de même très différent de ses confrères hommes, teinté de sensibilité, d'une lecture de l'intérieur. C'est le regard d'une femme sur son époque que l'on découvre à l'exposition du musée de l'Annonciade à Saint Tropez.